Private View vol.4「叡智によるスケール」

2022.04.15

── 前回に引き続き、芸術系公益財団理事長であるY氏のご自宅より。洗練されていながら居心地のいい、不思議な空間の紐解きを試みる。先日vol.4を執筆後、事務局を通して少々回答をいただく。

杉本 博司 「Ionian Sea」/ エントランスより

杉本 博司 「Ionian Sea」/ エントランスより

明鏡止水

リノベーションにあたり、どのようなオーダーを出されましたか? __「 凛とした空間。アートによる対話(コミュニケーション)ができる空間。」 問いに対してのお応えで、“凛とする”は奇しくも空間に入り率直に感じたワードだった。 “ 感受性の異なる受け手に意図したイメージを連想させる” 客人を自らの間に招き入れ、相手の頭に空を創る。これは容易いことではない。 整然とした設えを持って思考を排除させることはそれ相応の姿勢を伴う。 その人がそうでないならば、相手にそのように語りかけることができない。 森山 大道 / バスルームより

森山 大道 / バスルームより

Pablo Picasso / バカラのグラス類上部にはピカソ。ダイニングより

ご自宅のアートはどのように替えていらっしゃいますか? __「 季節やゲストの趣向、気持ちを整えたい時。」 わざわざ、我々の撮影に際しアートを入れ替えているスタッフを見かけた。 きっとこれらの美術品はこの配置と組み合わせで出会うことはもうないのだろう。 一期一会でしかないことの贅沢。 自分や家族の状態や環境、ともに過ごす人との出会いにすること。 日々をアートに楽しむ一手間を真似したい。

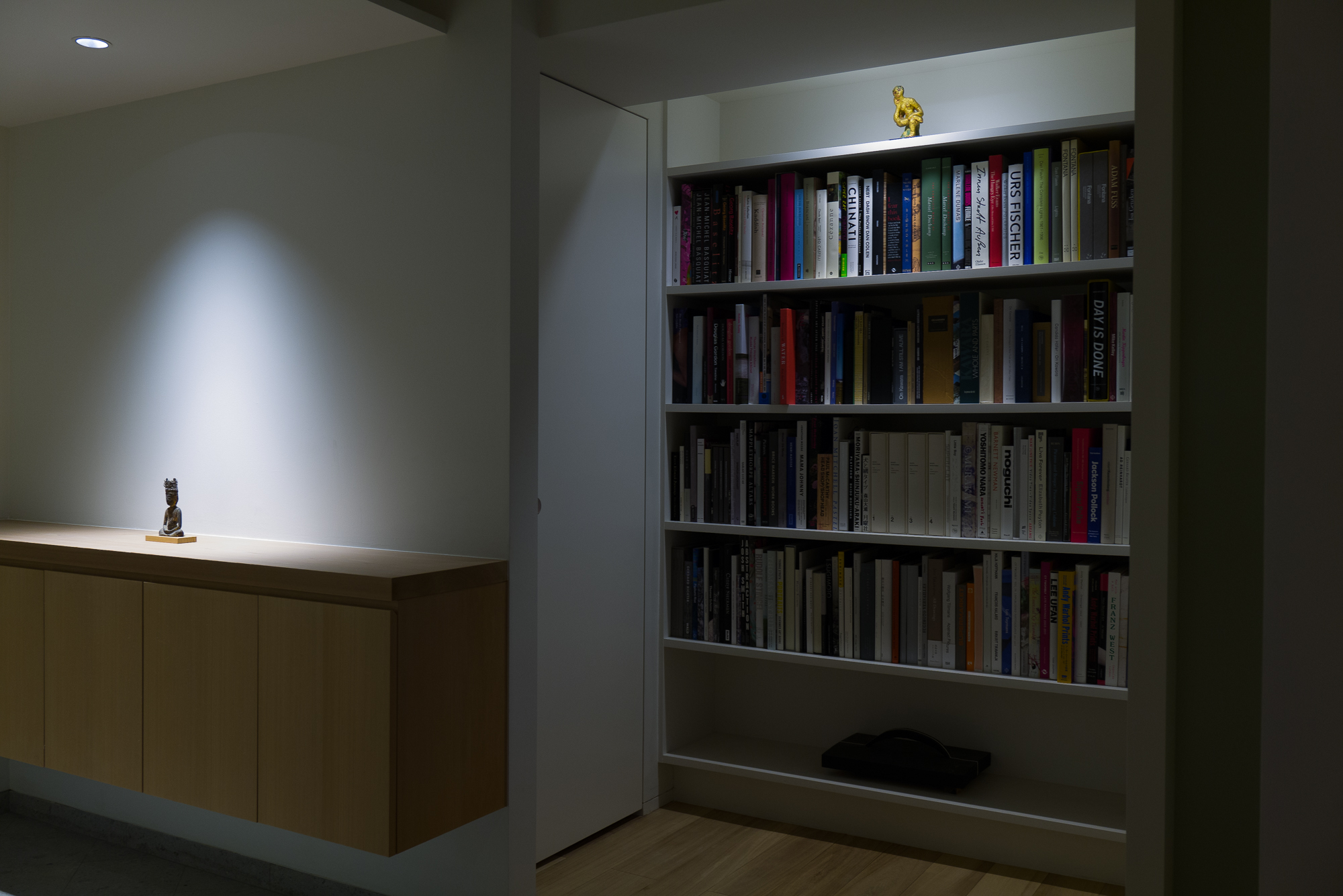

室町時代の金剛仏 / 一枚板に掛け軸と仏像。リビングルームより

ご自宅とはどんな存在でしょう? __「 休息、時として実験の場。」 実験。 休息は大方の人の共通項だと思うが実験とは。。。 ご自宅は、誰もが知る有名建築家が手がけている空間であり、名だたる美術品がそっと飾られている。 けれども今回、極力肩書きを記載せずに投稿することになった。当初我々は、一々注釈をつけて注目による効果を狙いたいが為に詳細情報を開示しようとしていた。メディアはより多くの方の視聴を得て存在をすることができる。情報量は運営する上で必須事項である。 (・・・なんだか無粋だな。) 迂闊にも編集する人間としては矛盾したことを思い、説明をしなくていいことにほっとした自分がいた。写真から伝わる空気とそこに招かれ純粋に感じた回想のみがリアルな情報な気がしたからだ。 この世界には一般的なマーケティングの常識が通用しない領域があり、アートはデザインではない。 そういえば、古き良き時代ジーンズにTシャツ姿で英国紳士のように振る舞う白洲次郎。 その妻で骨董蒐集家である正子氏がこんなことを言っていたらしい。 『 物はただ美しくありさえすればそれでいい。 時代や作者を気にするのは自信のない証拠かもしれない。 客観性を失うことのできない学者であるまいし 我を忘れて物に惚れ込むことができないとは、なんと気の毒な人たちだろう。 』 (住まいの変遷 東京の街々〜武相荘へ至るまでについて鶴川日記の一文から抜粋要約。) ほんものに触れるときくらいは、審美眼ある粋な東京人のようでありたい。

実験、やってみなければわからない。

背伸びして背伸びしつづけて美をあきらめない。

“いまの東京暮らしの美意識をお伝えする”

いつの日にか丁度がわかるようになればいいんじゃないかと励ましをもらえた気がした。

ほんものに触れるときくらいは、審美眼ある粋な東京人のようでありたい。

実験、やってみなければわからない。

背伸びして背伸びしつづけて美をあきらめない。

“いまの東京暮らしの美意識をお伝えする”

いつの日にか丁度がわかるようになればいいんじゃないかと励ましをもらえた気がした。